【11/24~12/2】

こんにちは、三浦ひろきです。

地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP24」がポーランドで開幕しました。

以前NGOで働いた時に参加したのはイタリアで開かれたCOP9。

15年前か・・・・とニュースをしみじみと聞きました。

今回は、2020年以降の温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」の実施に必要なルールづくりがテーマとなっていますが、様々な違いを乗り越えるという作業はいつでもどこでもむずかしいものです。

さて、12月定例会での一般質問は、「社会教育の振興」をテーマに選びました

先般の中教審で出された、「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」に関する答申案では、生涯学習社会の充実はもとより、社会教育の在り方を大きく進化させることの必要性が示されています。

浜田市においても同様の考え方のもと、施策の充実をはかるべきという観点で取り上げることにしました。

・社会教育に関する浜田市の基本的な考え方と状況はどんなものか

・今後の社会教育施設(公民館)のあり方をどう考えているか

・コミュニティ・スクールの設置検討をどのようにしてきたか

・高校の魅力化事業をどうすすめていくか など

僕は、6日の午前中(予定)です。

ぜひ傍聴・録画視聴なでしていただけたらうれしいです。

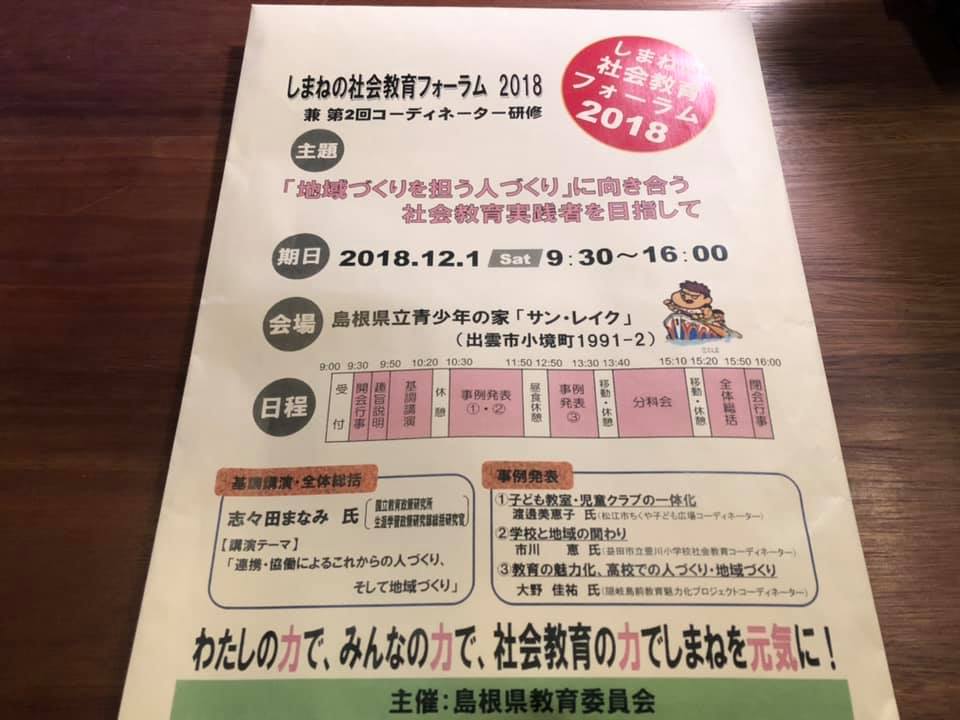

そんなこともあって、元公民館職員の村武議員が声をかけてくれて、一昨日は「しまねの社会教育フォーラム2018」へ参加しました。

実戦発表者には、以前、市政報告会の時に講師で来てくれた豊川小学校@益田の市川さんや、島前高校@海士町のコーディネーター大野くん。

こういう形で二人の話を聞くことがなかったので、新鮮さを感じつつ、更新された活動と、細部に仕込まれた工夫に脱帽です。

小学校内のコミュニティスペースや、課題をみつけてそれを解決するまでのプロセスを高校生が自分たちで考える手法なんて、多分「え?信じられない!」ってリアクションの方が多いのだと思いますが、これ事実。

変化のスパンがどんどん短くなる中で、将来が想像しにくくなっているのは明らかです。

だからといって使い捨てのインスタントな社会を目指すのは違う気がしています。

特効薬はありません。

強いていうなら、問い続ける活動そのものが最も大切なのだと思います。

素地を生かす、新しいことへトライする、地道に育てる。

この三つは、やっぱりいい取り組みには共通していますね。

また、様々な手法でまちづくりに関わる人たちが増えています。

こういうすばらしい研修は、法的に定められたいわゆる「社会教育」という分野に関わる人だけでなく、多くの人たちに開かれて、一緒に学べるとさらにボトムアップにつながるだろうなと思いました。

一般質問にも大いに生きる研修となりました。

がんばります。

すばらしい一週間を!

– 主な日程 –

25日:しまコトアカデミー(インターンシップの受け入れ)、浜田市民憲章大会、しまね映画塾作品発表会

26日:一般質問提出、議会運営委員会、会派勉強会(自治区制度、通年会期制について)、自治区制度等行財政改革推進特別委員会

27日:浜田地区広域行政組合議会全員協議会

28日:大学生インタビューの対応、タブレット講習会

29日:弥栄自治区地域協議会(傍聴)

30日:県教育事務所にてレク

12月1日:しまねの社会教育フォーラム2018